青春赴基层,实践绽芳华。为认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻习近平总书记关于青年工作的重要思想,直观体验党的创新理论在祖国大地的生动实践,在“行走的思政课”中感受中国式现代化的万千气象。宜宾学院“宜聚江安,三翼护航”社会实践团队于2025年7月15日至7月20日,在江安县江安镇国立剧专社区和夕佳山镇夕佳山社区开展了为期15天的基层社会实践服务。活动聚焦暑托关爱、防灾减灾、生态保护、非遗传承四大创新领域,以“校地协同、多元服务”模式,构建起立体式成长守护网,为基层发展注入青春动能。

三翼护童心,暑托筑梦行。

在宜宾学院团委、共青团江安县委指导下,宜宾学院“宜聚江安,三翼护航”社会实践团队紧扣儿童需求,围绕农村留守儿童与困境儿童群体,在国立剧专社区和夕佳山社区开设暑托班课堂,通过设计多元化日常活动与课业辅导,助力当地学生全面发展。团队志愿者凭借专业素养和创新教学方法,为学生辅导暑期作业、夯实知识基础,更设计了非遗体验、环保手工、趣味普通话、防灾减灾科普等多元趣味课程,激发学生学习热情,拓宽学生视野,助力他们在快乐中学习成长。此次暑托班不仅丰富了当地儿童的暑期生活,也让团队更精准地对接儿童需求,依托高校优势护航其健康成长。

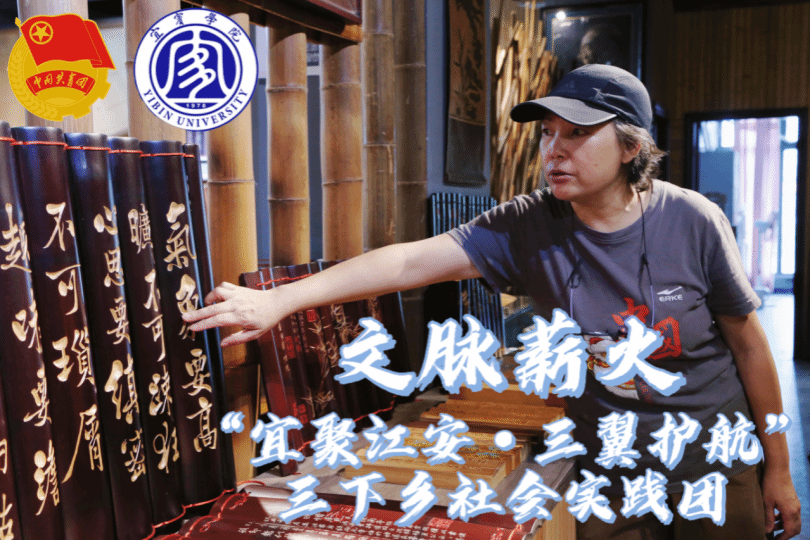

非遗续文脉,青春焕薪火。江安县是“江安竹簧”“江安谐剧”等非遗的重要传承地。团队深耕当地非遗文化,以“调研+体验+传播”为模式,开展系列传承实践活动。团队首站走进江安县夕佳山镇村史博物馆,通过查阅史料、走访古村,系统梳理竹簧自明清至今的变迁及谐剧演变脉络。在竹簧技艺传承方面,团队赴江安竹艺工坊,拜访竹簧非遗传承人何玉兰、何立全,聆听何氏家族两代人坚守与创新竹簧技艺的历程,队员们观摩竹簧制作全工序,并在二位传承人指导下体验竹刻,感受“以刀为笔、以竹为纸”的艺术精髓。

同时,团队探访江安国立剧专旧址,探寻谐剧与该校的渊源,与谐剧传承人高老师交流,了解其艺术特色及传承现状。实践团积极探索非遗传播与创新路径,在未来将联动多方共建“非遗传承人才基地”,为非遗活态传承与创新发展注入青春动能。

护江守鲟梦,青春赋绿能。

在江安县生态环境局、农业农村局的支持下,团队聚焦长江上游流域治理与长江鲟保护,开展“美丽中国・青春行动”专项行动,用青春力量践行生态守护。团队与相关部门展开座谈交流,梳理“一镇一图、一河一图”治理模式及长江鲟保护成果,为政校协同参与生态保护搭建了经验互通的桥梁;团队专访长江鲟协助巡护队队长周涛,聆听其从“钓鱼人”到成为“护鱼人”的十年坚守。周涛带领协助巡护队救助珍稀鱼类、打击非法捕捞、推动长江鲟人工诱导繁殖的每一项行动,不仅诠释“护鱼即守家园”的信念,更具象化了生态保护的责任与担当。

为增强当地社区居民环保意识,团队开展环保知识系列宣传活动。开设“长江环保小卫士”课堂,志愿者通过PPT、科普动画讲解长江鲟等珍稀物种的重要性,设置“水质过滤小实验”“变废为宝”手工制作等环节,让孩子们在趣味体验中树立环保意识,养成环保习惯。在“净滩行动”中,志愿者清理沿岸垃圾并进行分类处理,队员还在社区和人流密集区设点宣传,通过展览、发放环保宣传手册等方式,向居民普及长江保护知识和日常环保理念。让生态理念深入人心。此次实践将青春力量融入长江保护,团队将持续转化江安经验,助力构建生态保护青年方案,为美丽中国建设贡献力量。

气象科普行,减灾筑防线。

团队联合江安县气象局、应急管理局,开展“第十七届气象防灾减灾宣传志愿者中国行”活动。团队走进江安县气象局研学,了解本地天气监测、预报发布、灾害预警等工作,与气象工作人员围绕“短临预报准确度”等议题展开交流,并前往江安国家基本气象站观摩气象数据图和气象设备运行,为防灾减灾宣传夯实理论基础。暑托班开设“情景模拟+动手实践”防灾课程,教授防灾知识和应急避险技能。通过动画演示和互动游戏,引导孩子掌握避险要点,让防灾知识在趣味中入脑入心。此外,团队联合夕佳山镇消防救援站开展防震减灾宣传活动。消防员以“知识课堂+趣味互动”展开授课,并组织地震演练,引导孩子们疏散避险,在实战中强化应急能力,为乡村儿童筑牢安全屏障。

团队同步开展社区宣传延伸安全防线,志愿者沿街发放防灾减灾宣传手册,设置宣传点位,向居民普及识灾、减灾、避险知识和自救互救技能,让实用避险技能走进千家万户。活动以“研学筑基、课堂传技、社区扩面”递进设计,实现“科普+实践”深度融合。既推动气象知识下沉基层,更为江安筑牢防灾减灾防线注入青春动能。

本次“三下乡”实践活动,是青年在社会课堂中“受教育、长才干、作贡献”的生动写照。从呵护童心成长到延续文化根脉,从守护长江生态到筑牢安全防线,每一项行动都在书写中国式现代化挺膺担当的青春篇章。“宜聚江安,三翼护航”团队以校地协同为纽带,深耕文化、民生、教育等领域,用创新实践回应乡村需求,生动诠释高校学子“扎根乡土、服务社会”的初心,为乡村振兴注入澎湃动能。未来,宜宾学院将推动校地实践常态化、长效化,构建高等教育与基层发展协同共进的育人新格局,让青春力量持续赋能乡村发展,书写新时代实践育人新篇章。